検査の説明

◆ファイバースコープ検査

耳・鼻・のどをファイバースコープで詳しく観察して画像を撮影し、モニターで病変を見て頂きます。

当院のファイバースコープはとても細いタイプのものであり、鼻やのどの奥を観察する場合は鼻の麻酔を行った後に検査しますので、ほとんどの方は苦痛なく検査を受けて頂くことができます。

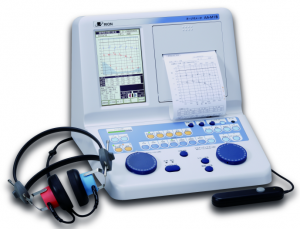

◆聴力検査

難聴の程度を確認するため、聴力検査室で音が聞こえている時だけボタンを押す検査です。

閉所恐怖症の方は、聴力検査室の扉を開けた状態でも検査できます。

メニエール病などめまいの病気では、難聴の自覚がなくても聞こえが悪くなっていることがあるので、この検査を行います。

◆中耳・内耳機能検査

当院では、3歳児聴覚二次検診を行っています。

一次検診の質問票で異常があった場合は、精密検査としてチンパノメトリーで中耳の機能を調べます。

また、同じ機械でDP-OAE(歪成分耳音響放射)検査もできるので、内耳の機能も調べることができます。

◆眼振検査

赤外線カメラで目の動きを見てめまいの原因を推定します。

目の前が暗くなりますが、モニターで目の動きを見ていますので、目を開けておいて下さい。

頭や姿勢を変化させて目の動き(眼振)を観察します。

◆重心動揺検査

体の揺れの大きさや方向などからめまいの原因を推定します。

重心動揺計の上に立っていただき、目を開けた状態と目を閉じた状態で検査します。

◆耳管機能検査装置

耳管狭窄症や耳管開放症の診断に役に立つ検査です。

つばを飲み込んでもらって、耳管が閉じたままや開いたままになっていないかを調べる検査です。

◆超音波検査(エコー)

レントゲンやCTを撮らなくても、人体が被ばくすることがない超音波で甲状腺や首のしこりを詳しくみることができます。

ゼリーを塗って超音波が伝わりやすくします。

◆血液検査

アレルギーの原因物質の検査、扁桃炎やリンパ節炎などの炎症の評価、甲状腺のホルモン検査などで行います。

指先から少量の血液を取るだけで、食べ物も含めた41種類のアレルギーの原因物質が調べられる検査(ドロップスクリーン A-1)を行っています。

この検査結果を小児科に持って行けば、アレルギー疾患生活管理指導表や学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)を書いてもらうことができます。アレルギー性鼻炎の部分は当院で記載できます。

健康保険が適用されます。

◆アプノモニター

眠っている間にいびきや無呼吸がおこる睡眠時無呼吸症候群の簡易検査です。

CPAP(持続陽圧呼吸療法)の適応であれば、当院で治療可能です。